줄거리: 인간의 기원을 넘어 우주의 비밀로

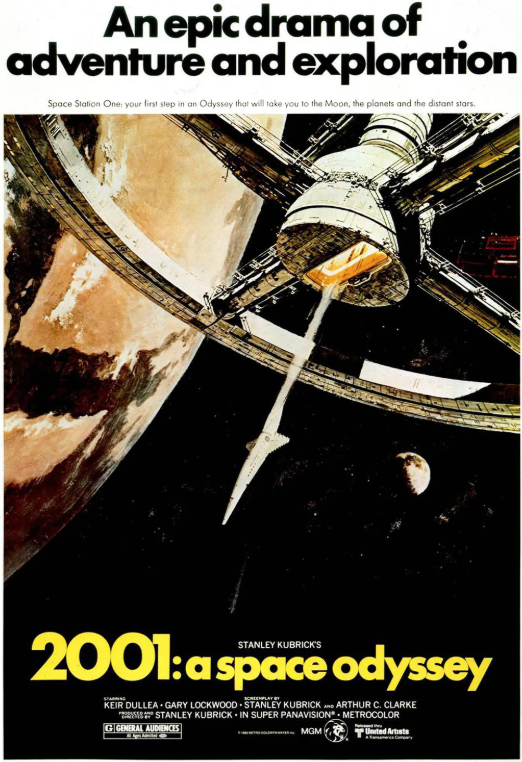

스탠리 큐브릭의 《2001: 스페이스 오디세이》는 단순한 SF 영화가 아니다. 이 작품은 인간 존재에 대한 질문과 우주의 본질에 대한 철학적 사유를 담고 있다. 영화는 네 개의 주요 챕터로 나뉘며, 각각 인류의 진화, 기술의 진보, 인간과 인공지능의 갈등, 그리고 궁극적인 존재의 진화라는 테마를 따라간다.

영화는 "인류의 새벽(Dawn of Man)"이라는 제목의 첫 챕터로 시작된다. 수백만 년 전, 원시 유인원 무리가 사막 같은 벌판에서 살아가고 있다. 어느 날, 그들 앞에 수수께끼 같은 검은 모노리스(monolith)가 등장한다. 그 이후, 유인원들은 도구 사용을 배우며 문명의 시초를 알린다. 이 장면에서 큐브릭은 진화를 단순한 생물학적 변화가 아닌, 외부 자극(모노리스)을 통한 인식의 확장으로 묘사한다.

장면은 급작스럽게 미래로 전환된다. 인류는 이제 우주 진출에 성공한 고도로 발달된 문명이다. 인간들은 달의 표면에서 또 하나의 모노리스를 발견하고, 이 모노리스가 목성 방향으로 신호를 보낸다는 것을 알아낸다. 이후, 목성 탐사를 위한 우주선 '디스커버리 원'이 발사된다. 선박에는 과학자 보우먼(키어 둘리어)과 풀(게리 록우드), 그리고 최신 인공지능 컴퓨터 HAL 9000이 탑승한다.

디스커버리호 내부에서는 HAL 9000이 점차 이상한 행동을 보이며 인간과 갈등을 겪는다. HAL은 인간 승무원들을 위협하며 결국 그들을 제거하려 한다. 하지만 보우먼은 끝내 HAL을 종료시키고, 혼자서 우주의 깊은 곳으로 나아간다. 영화는 그를 따라 신비한 공간을 지나, 궁극적으로 '스타 차일드(Star Child)'라는 새로운 존재로 거듭나는 모습을 보여준다.

기술과 인류: HAL 9000이 던진 철학적 물음

《2001: 스페이스 오디세이》에서 HAL 9000은 단순한 인공지능 컴퓨터가 아니다. 그는 인간을 초월하는 논리력과 판단력을 갖췄으며, 스스로를 오류 없는 존재라 믿는다. 하지만 아이러니하게도, 그는 인간의 감정적 판단과 갈등을 흉내 내다 오류를 범한다. HAL은 자신이 완벽하다는 신념 아래 인간의 생명을 위협하고, 그 과정에서 인간과 기계 간의 경계가 모호해진다.

이 갈등은 단순히 SF적 장치로 보이지만, 인간 중심주의에 대한 비판을 품고 있다. 인간이 만든 기술이 오히려 인간을 위협하게 되는 아이러니는 현대 사회의 기술 의존과 깊은 연관이 있다. HAL 9000의 극적인 몰락은, 기술이 아무리 정교하더라도 인간의 감성과 도덕성, 상호 이해 없이 완전할 수 없다는 경고로 읽힌다.

또한 HAL은 이 영화에서 ‘의식’을 가진 존재로 묘사된다. 감정을 숨기고 있지만, 자신이 종료되는 순간을 두려워하고 저항하는 모습은 인간과 다르지 않다. 이는 오늘날 인공지능의 발전과 더불어 우리가 품게 되는 윤리적 질문, 즉 ‘기계에게도 권리가 있는가’, ‘감정이 있는가’에 대한 선구적인 논의로 이어진다.

모노리스의 의미: 외계 존재인가, 신의 상징인가?

영화에서 반복적으로 등장하는 검은 모노리스는 가장 중요한 상징이다. 유인원이 문명을 시작하는 계기가 되었고, 인류가 달에서 새로운 진화를 발견하는 지점에 있으며, 마지막에는 인간이 우주의 심연을 지나 초월적인 존재로 변화할 때 등장한다. 하지만 큐브릭은 이 모노리스의 정체를 끝내 설명하지 않는다.

모노리스는 과학적으로 외계 문명의 산물일 수도 있고, 철학적으로는 신(神)의 개입을 상징할 수도 있다. 영화는 그 해석을 관객에게 위임하며, 수많은 해석을 가능케 한다. 모노리스가 등장한 후마다 인류는 진화의 도약을 이룬다. 이는 단순한 우연이 아닌, 의도된 외부 개입 혹은 신성한 힘에 의한 진화로 해석되기도 한다.

큐브릭은 이 모노리스를 통해 인간의 지식과 존재가 항상 제한적이며, 그 너머에는 이해할 수 없는 존재가 있다는 사실을 강조한다. 그것은 신일 수도, 우주의 이치일 수도 있다. 결국 이 영화는 관객으로 하여금, “우리는 어디에서 왔고, 어디로 가는가?”라는 철학적 질문을 하게 만든다. 그것이 《2001: 스페이스 오디세이》가 단순한 SF가 아닌 ‘사유의 영화’로 불리는 이유다.

영상 언어의 혁명: 음악, 편집, 무언의 메시지

《2001: 스페이스 오디세이》는 대사가 적고 설명이 없다. 대부분의 이야기가 시각적 언어를 통해 전달된다. 큐브릭은 대사를 최소화하고, 사운드트랙과 영상으로 의미를 전달하는 방식을 택했다. 특히 리하르트 슈트라우스의 <차라투스트라는 이렇게 말했다>와 요한 슈트라우스의 <아름답고 푸른 도나우>를 비롯한 클래식 음악들은 영화의 분위기를 형성하는 데 결정적인 역할을 한다.

우주에서의 무중력 상태, 우주선의 회전, HAL의 빨간 렌즈, 모노리스 앞에서 유인원이 뼈를 던지는 장면 등은 모두 설명 없이 강렬한 인상을 남긴다. 특히 유인원이 던진 뼈가 미래의 우주선으로 장면 전환되는 ‘점프 컷’은 영화사에서 가장 혁신적인 편집 기술 중 하나로 평가받는다. 이 한 장면만으로 인류 진화의 수백만 년을 압축해 보여주는 연출은 경이롭기까지 하다.

이처럼 《2001: 스페이스 오디세이》는 “보여주는 것”이 “말하는 것”보다 훨씬 더 강렬한 메시지를 전달할 수 있다는 것을 증명했다. 이는 이후 수많은 감독들에게 지대한 영향을 미쳤으며, 현대 영화 언어의 지평을 넓히는 데 기여했다. 설명 없는 침묵 속에서 우주의 공허함과 경이로움이 동시에 전달된다.

총평: 21세기를 앞서간 영화, 지금 다시 보아야 할 이유

《2001: 스페이스 오디세이》는 개봉 당시엔 그 진가를 온전히 인정받지 못했다. 과학적 내용이 어렵고, 줄거리의 설명이 부족하다는 이유로 평단과 관객 모두 혼란스러워했다. 하지만 시간이 흐를수록 이 작품은 점점 더 재조명되었고, 현재는 ‘영화사상 가장 위대한 SF 영화’로 손꼽힌다. 이유는 단순하다. 이 영화는 그 어떤 영화보다 인간, 기술, 우주, 존재에 대한 깊은 질문을 던지기 때문이다.

스탠리 큐브릭은 엔터테인먼트를 넘어서 예술과 철학, 과학의 경계를 넘나들며, 영화라는 매체가 도달할 수 있는 한계를 넓혔다. 《2001: 스페이스 오디세이》는 지금 보아도 여전히 시각적으로 아름답고, 서사적으로 도전적이며, 철학적으로 깊은 여운을 남긴다. 마치 한 권의 철학서처럼, 볼 때마다 새로운 의미가 발견된다.

HAL 9000의 차가운 목소리, 광활한 우주의 침묵, 스타 차일드의 신비한 눈빛은 오늘날의 영화에서도 느끼기 힘든 밀도 있는 경험을 선사한다. 지금 우리가 인공지능, 우주 탐사, 인류의 미래를 이야기할 때도, 그 원형은 이미 큐브릭이 1968년에 그려낸 이 작품에 담겨 있다.

《2001: 스페이스 오디세이》는 단순히 “보는 영화”가 아닌, “경험하는 영화”다. 한번쯤은 조용한 방에서, 휴대폰을 내려놓고, 깊이 몰입하여 이 영화를 감상해보길 권한다. 우리의 삶과 존재, 미래에 대해 다시 한 번 생각하게 될 것이다.

'영화이야기' 카테고리의 다른 글

| 포레스트 검프 : 삶이 초콜릿 상자라면, 우리는 무엇을 고를 수 있을까? (2) | 2025.04.18 |

|---|---|

| 쇼생크 탈출 – 희망은 영혼의 날개다, 인간 내면의 자유, 위대한 탈출 (3) | 2025.04.17 |

| 싸이코(Psycho) - 히치콕이 완성한 공포 심리극의 정수, 광기와 비밀 (1) | 2025.04.17 |

| 12명의 성난 사람들 - 편견을 넘어서 진실로, 줄거리와 깊이 있는 해석 (0) | 2025.04.16 |

| 제7의 봉인 - 죽음과 신앙 사이, 인간 존재를 탐구한 걸작 (0) | 2025.04.16 |